Er hält ein riesiges Maschinengewehr in der Hand, besteht aus 110 Tonnen Bronze und Stahl und ist mit 25 Metern Höhe so groß wie ein achtstöckiges Hochhaus: Am 30. Juni wurde bei Rschew, westlich von Moskau, das „Denkmal für den sowjetischen Soldaten“ enthüllt. Die Eröffnung des riesigen Monumentes ist einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Kriegsendes. Nach dem Willen der Auftraggeber soll der gigantische Bronzehüne zum wichtigsten Ehrenmal Russlands, aller GUS-Staaten und ganz Osteuropas avancieren.

Blutig wie Stalingrad

Doch warum wurde die monumentale Anlage gerade in Rschew errichtet, einem unscheinbaren Industriezentrum am Oberlauf der Wolga, etwa 230 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt? Tatsächlich tobte um die Stadt, von der die meisten Deutschen wohl noch nie etwas gehört haben dürften, eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Angesichts des Ausmaßes der Kämpfe und der Opferzahlen sei Rschew durchaus mit Stalingrad zu vergleichen, schreibt die Historikerin Swetlana Gerassimowa in ihrem 2009 erschienenen Standardwerk „Das Blutbad von Rschew. Schukows verlorener Sieg“. Rund zwei Millionen Soldaten hätten in dem Gemetzel ihr Leben verloren, schätzt Gerassimowa, welche seit 40 Jahren die lange verdrängte Schlacht erforscht. Offizielle Stellen beziffern die Zahl der Opfer allerdings auf rund 430 000. Begonnen hatten die Kämpfe, die wegen ihrer unbeschreiblichen Brutalität unter den Soldaten als „Rschewer Fleischwolf“ bekannt waren, im Gefolge der Schlacht um Moskau. Ende 1941 hatten sowjetische Truppen Hitlers bis dahin unaufhaltbar vorrückende Wehrmacht am Stadtrand der sowjetischen Hauptstadt zum Stehen gebracht – und anschließend sogar zurückgeschlagen. Dabei war die Rote Armee bis zu 350 Kilometer nach Westen vorgerückt. Stalin ließ sich von der unglaublichen Leistung seiner Soldaten blenden – und holte zu einem gewaltigen Gegenschlag aus. Die Wehrmacht sei wegen ihrer Misserfolge in Panik, erklärte der Diktator im Januar 1942 seinen Generälen bei einer Lagebesprechung im Kreml. Zudem wären die Deutschen nur schlecht auf den Winter vorbereitet. Man dürfe ihnen daher nun „keine Atempause mehr gewähren“ und müsse sie „ohne Unterbrechung nach Westen jagen“. Bis zum Jahresende müssten Hitlers Streitkräfte zerschlagen werden, befand Stalin in maßloser Überschätzung der eigenen Stärke. Die sowjetischen Truppen sollten in den kommenden Monaten die Belagerung von Leningrad beenden, die Krim befreien sowie den Feind aus dem strategisch wichtigen Donbecken vertreiben.

Fatale Fehler

Doch in Wirklichkeit war die Wehrmacht noch keineswegs am Ende. Und auch vor Moskau sah die Situation nicht so rosig aus, wie Stalin es sich vorstellte. Denn bei ihrem Vorstoß im Januar 1942 hatten sich die Sowjets an den deutschen Verteidigungslinien im Gebiet von Rschew die Zähne ausgebissen. Ein gewaltiger Frontbogen von rund 650 Kilometern Länge wölbte sich seitdem tief in das sowjetisch kontrollierte Gebiet – und stellte eine tödliche Gefahr für die sowjetische Hauptstadt dar. „Dieser Vorsprung beunruhigte das sowjetische Oberkommando permanent“, schreibt Swetlana Gerassimowa. Um die Gefahr zu bannen, befahl Stalin Georgi Schukow, dem Heerführer der sowjetischen Westfront und späteren „Sieger von Berlin“, den Brückenkopf einzukreisen und zu zerschlagen. Doch die hastig anberaumte Offensive scheiterte am erbitterten Widerstand der Deutschen. Denn Rschew besaß für die Wehrmacht große strategische Bedeutung, schreibt Swetlana Gerassimowa. „Sie sahen es als Sprungbrett nach Moskau.“ Hitler habe den Brückenkopf unbedingt halten wollen, um den gescheiterten Vorstoß auf die sowjetische Hauptstadt wiederholen zu können. In einer Direktive vom 15. Januar 1942 hatte er daher angeordnet, die Frontlinie um Rschew „um jeden Preis“ zu halten. Bis zu 42 Divisionen wurden in dem Gebiet zusammengezogen, die Verteidigung zu einem tödlich effektiven Bollwerk ausgebaut.

Offiziere ohne Pistolen

Doch der sowjetische Angriff scheiterte nicht nur an der deutschen Gegenwehr. Die Offensive war auch schlecht vorbereitet. So seien nur unzureichend ausgebildete Kräfte in die Schlacht geworfen worden, schreibt Swetlana Gerassimowa. Manche Offiziere hätten nicht mal eigene Pistolen besessen. Oft sei für mehrere Mann nur ein Gewehr ausgegeben worden. Waffen hätten die Soldaten während der Kämpfe vom Gegner erbeuten müssen. Zudem gab es nicht genug Munition, so dass Normen für die Menge der zu verschießenden Kugeln pro Tag angesetzt wurden. „Es wurden Aufgaben gestellt, die völlig unangemessen im Verhältnis zu den Möglichkeiten der Armee waren“, urteilt Swetlana Gerassimowa. Zehntausende Tote waren die Folge. Doch trotz der horrenden Opferzahlen warf Schukow seine Soldaten in den kommenden 15 Monaten wieder und wieder gegen die deutsche Feuerwalze. Insgesamt vier großangelegte Operationen trug die Rote Armee bei Rschew gegen die Wehrmacht vor. Todesraten von 90 Prozent waren in dem erbarmungslosen Stellungskrieg üblich. Erst Anfang 1943 kam Rschew wieder in sowjetische Hand. Nach der Niederlage bei Stalingrad hatten sich die deutschen Pläne von einer Eroberung der sowjetischen Hauptstadt endgültig erledigt. Die Wehrmacht begradigte den Frontbogen und zog sich aus eigenem Beschluss rund 200 Kilometer zurück.

Stilles Tabu

Nach Kriegsende wurde nur wenig über die verlustreichen Kämpfe gesprochen. „Es gab ein ideologisches Tabu, sie objektiv zu untersuchen“, schreibt Swetlana Gerassimowa. Die gesamte Sowjetzeit habe sich die offizielle Geschichtswissenschaft gegen den Begriff der „Schlacht um Rschew“ gewehrt und stattdessen von „vier Operationen mit lokalem Charakter“ gesprochen. „Es ist anzunehmen, dass dies mit den Misserfolgen an diesem Frontabschnitt zusammenhängt“, schlussfolgert Swetlana Gerassimowa. Nur ungern habe man zudem an den größten militärischen Misserfolg von Georgi Schukow, dem später so gefeierten Eroberer von Berlin erinnern wollen. Völlig unbekannt war die Schlacht gleichwohl nicht. So schrieb zum Beispiel Alexander Twardowski, späterer Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Nowy Mir“ und eine der zentralen Figuren des kulturellen Tauwetters der 1960er Jahre, im ersten Nachkriegsjahr das berühmte Gedicht „Ich wurde bei Rschew getötet“.

Späte Aufarbeitung

Details der Schlacht blieben allerdings unter Verschluss. Der Zugang zu den Archiven war beschränkt. Rschew zählte zu den am wenigsten erforschten Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Dies änderte sich erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als erste Studien erscheinen konnten. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Rschew aber erst im Jahr 2009 bekannt. Neben der Veröffentlichung von Swetlana Gerassimowas Buch lag dies vor allem an der Doku „Rschew: Die unbekannte Schlacht Georgi Schukows“, welche eine kontroverse öffentliche Diskussion über den Sinn der hohen Opferzahlen und die Kriegsführung von Stalin auslöste. Wohl auch als späte Reaktion auf diese Debatte trieb die konservativ-patriotische Russländische Militärhistorische Gesellschaft des früheren Kulturministers Wladimir Medinski die Errichtung des Rschewer Denkmals seit 2018 voran. Skepsis oder gar Kritik an der sowjetischen Kriegsführung sind im Geschichtsbild Medinskis nicht vorgesehen. Die lange tabuisierte Schlacht soll als aufopferungsvolles Heldenmythos erinnert werden.

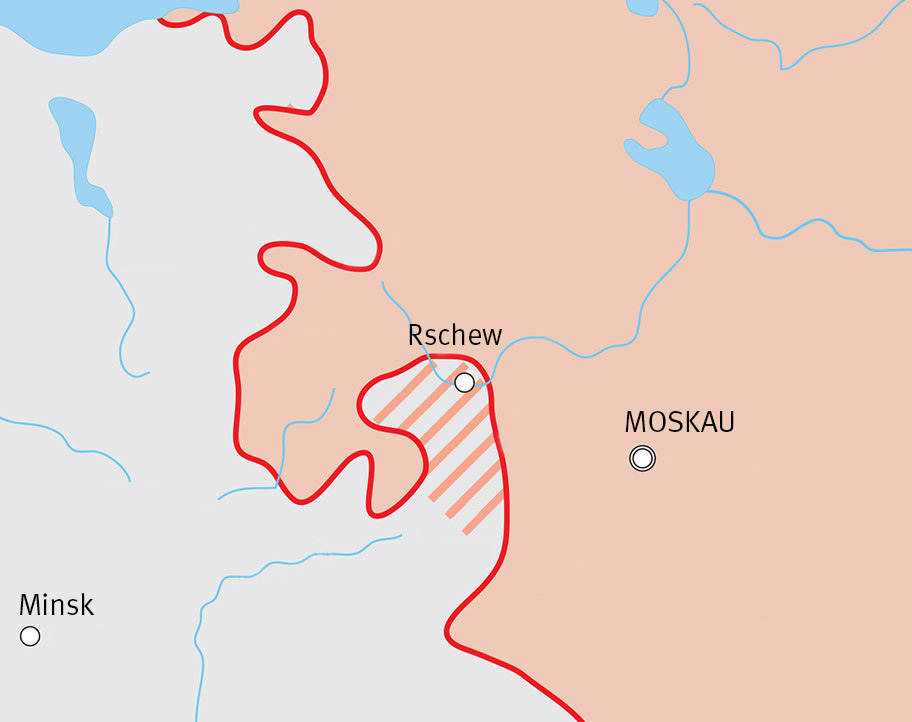

Sprungbrett nach Moskau: Der Rschewer Frontbogen

Sprungbrett nach Moskau: Der Rschewer Frontbogen

Stalin wollte ihn zerschlagen, Hitler unbedingt halten: In der Umgebung der Industriestadt Rschew ragte zwischen 1942 und 1943 ein deutscher Frontbogen von rund 600 Kilometer Länge tief in sowjetisch kontrolliertes Territorium. Um die von ihm ausgehende Gefahr für die Haupstadt zu beseitigen, waren vier Großoffensiven nötig.

[/efspanel-content]

Birger Schütz