Das Präludium

Auf die Krim fliegt man von Moskau aus ungefähr so lange wie nach Berlin, gerät aber dabei sofort zwischen die Fronten. Das Auswärtige Amt führt die Reise- und Sicherheitshinweise zu dem Ferienparadies im Abschnitt Ukraine und rät von einem Besuch „dringend“ ab. Die Ukraine selbst betrachtet die Einreise auf die Krim vom russischen Festland als Verletzung ihrer Grenzen und damit als strafbare Handlung, die im Weiteren zu einer Einreisesperre auf ukrainisches Territorium führen kann. Um solchen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen, müsste der Ausländer zunächst in die Ukraine einreisen, dort bei der Migrationsbehörde vorstellig werden und eine Sondererlaubnis für die Krim beantragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen ausgestellt wird. Sparen kann sich das allerdings von vornherein, wer weder über Immobilienbesitz noch über „enge Verwandte oder Familienmitglieder“ auf der Krim verfügt, notfalls auch über soeben verstorbene oder dort begrabene. Auf die „vorläufig okkupierte“ Krim zu fahren, um seinen Urlaub dort zu verbringen, Freunde zu treffen oder sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, sind für die ukrainische Gesetzgebung keine legalen Reisegründe. Wer nicht auf bessere Zeiten warten will, der nimmt den Flieger aus Moskau.

Erster Tag

Ankunft auf dem neuen, gerade erst frisch eröffneten Flughafen von Simferopol. Der Bau ist wahrscheinlich zehn Mal so groß wie der bisherige am anderen Ende der Start- und Landebahn. Projektiert hat ihn die südkoreanische Firma Samoo Architects & Engineers und der Fassade eine Art Wellengang verpasst. Schließlich fahren die meisten Besucher von hier aus weiter ans Schwarze Meer. Simferopol, die Hauptstadt der Krim, ist die einzige größere Stadt der Halbinsel, die nicht an der Küste liegt.

Gegenüber 2013, dem letzten Jahr vor der – je nach Standpunkt – Annexion oder Sezession hat sich die Zahl der abgefertigten Passagiere inzwischen mehr als vervierfacht. Dabei wird Simferopol nur von russischen Fluggesellschaften angeflogen, die Ukraine hat sowohl den Luft- wie auch den Schienenverkehr auf die und von der Krim noch 2014 eingestellt. Die Zahl der ukrainischen Urlauber ist gegenüber früheren Zeiten stark zurückgegangen, dafür kommen viel mehr Russen, die es jedoch meist weiter haben und bisher entweder auf die Fähre über die Straße von Kertsch oder eben das Flugzeug angewiesen sind. Dieser Tage soll mit der Krimbrücke vom russischen Festland nach Kertsch auch eine Straßenverbindung eröffnet werden.

Alexander holt mich vom Flughafen ab, er ist IT-Fachmann in der Versicherungsbranche, Vater von zwei Söhnen, zwölf und zehn Jahre alt. Auf dem Weg in die Stadt zeigt er auf eine neue Umgehungsstraße nach Jewpatorija, die gerade gebaut wird, und die anschließt an die Fernstraße „Tawrida“, die ab 2020 einmal quer durch die Krim führen soll. In der Innenstadt scheint sich im Vergleich zu meinem letzten Besuch vor knapp vier Jahren nicht viel getan zu haben. Ein neues Denkmal für Katharina die Große, eines für die „Höflichen Menschen“ (russische Soldaten ohne Hoheitszeichen, die Ende Februar 2014 die militärische Kontrolle über die Krim übernahmen), die wiederaufgebaute – 1930 gesprengte – Alexander-Newskij-Kathedrale, neu verlegte Gehwege in der Fußgängerzone, die aber schon wieder neu verlegt werden sollen – auf den ersten Blick halten sich die äußerlichen Veränderungen in Grenzen.

Zweiter Tag

Die Taxifahrt vom Hotel in die Stadt fällt länger aus als erwartet. Selbst Nebenstraßen sind verstopft. Der Taxifahrer meint, wenn nun auch noch die Krimbrücke in Betrieb genommen werde, dann müsse man wahrscheinlich zu Fuß gehen. „Unter der Ukraine“, wie man sich hier ausdrückt, habe es längst nicht so viele Autos gegeben wie heute, die seien einfach viel erschwinglicher geworden. Das Straßensystem sei dafür nicht ausgelegt.

Alexander gehört zu den offiziell zweieinhalb Prozent der Krim-Bevölkerung, die beim international nicht anerkannten Referendum vom 16. März 2014 nicht für den Beitritt zu Russland gestimmt haben beziehungsweise für die „Wiedervereinigung mit Russland als Subjekt der Russischen Föderation“, wie es auf dem Stimmzettel hieß, sondern für eine weitreichende Autonomie innerhalb der Ukraine nach der Krim-Verfassung von 1992 (die das ukrainische Parlament 1995 außer Kraft setzte). Er habe auch damals seine Familie ernähren können, keine schlechten Aufstiegschancen für sich gesehen. Würde er heute anders abstimmen, mit dem Wissen der vier vergangenen Jahre? „Ich denke ja“, sagt Alexander, die Dinge hätten sich im Großen und Ganzen gut entwickelt, wenn man mal davon absieht, dass Russland nicht schmeckt. Zumindest die Lebensmittel seien früher, „unter der Ukraine“, besser gewesen, sagt nicht nur er.

Dritter Tag

Der Franke Bruno Willer lebt seit 2009 auf der Krim, mit seiner ukrainischen Frau hat er eine Wohnung in einem Vorort von Jewpatorija. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs war der heute 67-Jährige für eine italienische Firma im Osten tätig. Später hat er sich im ukrainischen Winniza selbstständig gemacht und dann beschlossen, sein Rentnerdasein am Meer zu verbringen.

Willer sagt, für ihn als „Globalisten“ spiele es keine Rolle, ob die Krim ukrainisch oder russisch sei. Aber wenn die Ukraine die Krim beanspruche, sei es dann nicht widersinnig, die Strom- und die Wasserversorgung über Nacht gekappt zu haben? So mache man sich ja nun ganz gewiss keine Freunde. Sogar Busse dürften die Grenze nicht passieren. Die Fahrgäste müssten mit ihrem ganzen Gepäck auf der Krim-Seite aussteigen, zu Fuß über die Grenze laufen und drüben einen anderen Bus besteigen. Es habe schon Fälle gegeben, bei denen Särge auf diese Weise überführt werden mussten.

Alexanders älterer Sohn spielt heute mit seiner Simferopoler Mannschaft in der „Krim-Arena“ von Jewpatorija um Punkte. Er hat Talent, war neulich zum Probetraining beim FC Krasnodar, der eine der besten Fußballschulen in Russland besitzt. Man wartet noch auf eine definitive Antwort. Der Fußball auf der Krim hängt in der Spitze ziemlich in der Luft, die Klubs dürfen nicht am russischen Spielbetrieb teilnehmen, das hat die UEFA unter Androhung von Sanktionen verboten und Russlands Fußballverband geschluckt. Also schmort man im eigenen Saft und will vor allem den Nachwuchs fördern. Aber der schaut natürlich, wo er die besten Perspektiven hat. Bis hoch zu den Männern bleiben nur die, die den Absprung nicht geschafft haben.

Vierter Tag

Sewastopol. Heimat der Schwarzmeerflotte. Die stolzeste und russischste aller Städte auf der Krim, auch die einzige, wo zu Sowjetzeiten kein Ukrainisch in den Schulen unterrichtet wurde. Sprache war immer ein heißes Eisen für die mehrheitlich russisch bewohnte Krim mit ihren rund zwei Millionen Einwohnern. Dass die Ukraine als einzige Amtssprache das Ukrainische verordnete, hat man ihr übelgenommen. Heute gibt es drei Amtssprachen: Russisch, Ukrainisch und Tatarisch.

Das Hotel „Olymp“ liegt etwas außerhalb in einem Vorort namens Ljubimowka, dafür vis-à-vis vom Schwarzmeer-Strand. Ich bin der einzige „richtige“ Gast auf den vier Etagen, voll wird es nur im Juli und August. „Die Urlauber sagen uns, ihnen sei es zu teuer hier“, berichtet die Dame an der Rezeption. Mein Zimmer mit Bad, Klimaanlage, Kühlschrank und Fernseher kostet 1000 Rubel, umgerechnet sind das 14 Euro. Im Sommer verdoppelt sich der Preis.

Die Sanktionen haben ab und an bizarre Auswirkungen. Sie sorgen nicht nur dafür, dass auf der Krim weder die großen russischen Lebensmittelketten noch Banken oder Mobilfunkbetreiber präsent sind. Auch der Hotelsektor ist davon betroffen. Wer bei der in den Niederlanden registrierten Webseite Booking.com eine Unterkunft buchen möchte, der muss ein Häkchen bei der Fußnote setzen, dass er geschäftlich reist. Ansonsten werden keine Unterkunftsmöglichkeiten angezeigt.

Fünfter Tag

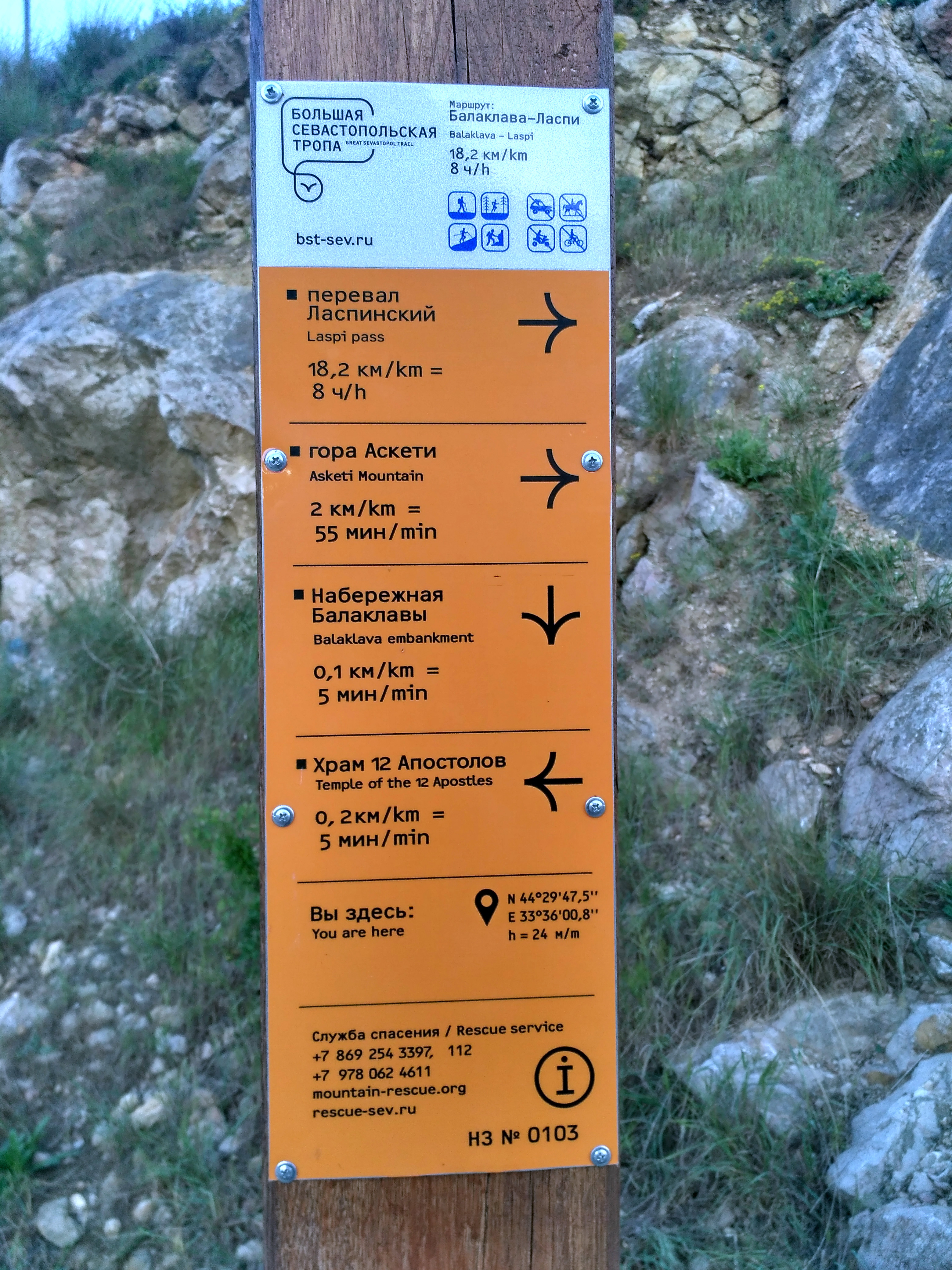

Der „Große Sewastopoler Pfad“ wurde erst vor einem halben Jahr geschaffen: 117 Kilometer Wanderweg, mal hoch in den Bergen, mal in der Steppe oder im Wald. Die Strecke ist in acht Tagesetappen von 11 bis 23 Kilometern Länge unterteilt und macht viel Spaß. Auf eine Ausschilderung wie in Deutschland darf man nicht hoffen, findet sich mit Hilfe des Mobiltelefons aber meist zurecht. Der Pfad führt in einem Halbkreis einmal um Sewastopol herum, von Ljubimowka im Norden nach Balaklawa im Süden. In Ljubimowka beginnt er dort, wo sich auf einer Anhöhe über der Stadt die Küstenbatterie Nr. 30 befand, die eine wichtige Rolle bei der 250 Tage dauernden Verteidigung von Sewastopol im Zweiten Weltkrieg spielte und deren Kanonen bis zu 42 Kilometer weit feuern konnten. Eingenommen wurde die Festung erst am 24. Juni 1942, nachdem die Wehrmacht aus Deutschland die Mörser „Thor“ und „Odin“ herangeschafft hatte. Nach dem Krieg wurde die Batterie wieder instandgesetzt und ist noch heute mit Stacheldraht eingezäuntes Militärgelände, wenn auch längst nicht mehr aktiv genutzt.

Reste von ehemaligen Festungsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg bei Ljubimowka nördlich von Sewastopol. © Tino Künzel

Sechster Tag

Auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Gontscharnoje bei Sewastopol sind 24.793 Soldaten begraben. Sie kamen als Eroberer und bezahlten den Wahn vom „Raum im Osten“ mit ihrem Leben. Von 1942 bis 1944 war die Krim in deutscher Hand, aber als der Vormarsch über den Kaukasus zu den Ölquellen am Kaspischen Meer scheiterte, schlug das Pendel zurück. Der Friedhof wurde 2001 an einem Berghang eingeweiht, er ist von Eichenwald umgeben und von einer Natursteinmauer eingefasst. Zu seinen drei Hektar Fläche hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge weitere zwei Hektar erworben, um von der „Trasse“ Sewastopol – Jalta eine asphaltierte Straße nach hier oben zu bauen. Ein stiller Ort für stille Gedanken über Krieg und Frieden, Schuld und Sühne.

Spuren des Krieges finden sich auf der Krim vielerorts, auch hier: der deutsche Soldatenfriedhof bei Sewastopol. © Tino Künzel

Am Abend wird in Simferopol an ein anderes tragisches Ereignis erinnert: Am Jahrestag der Deportation der Krimtataren, die am 18. Mai 1944 begann, findet auf dem Leninplatz eine offizielle Gedenkveranstaltung statt, bei der Kerzen für die Opfer der damaligen Willkür auf dem Asphalt entzündet werden. Nach der Wiedereroberung der Krim durch die Rote Armee war die gesamte krimtatarische Bevölkerung zwangsumgesiedelt worden, mehrheitlich nach Usbekistan. Von dem kollektiven Vorwurf, sie hätten mit den deutschen Okkupanten kollaboriert, wurden die Krimtataren noch zu Sowjetzeiten in den Jahren 1967 und 1989 offiziell freigesprochen, konnten aber erst in den 90er Jahren in großem Stil auf die Krim zurückkehren. Heute stellt die einstige Mehrheitsbevölkerung (35,5 Prozent Anteil am Ausgang des 19. Jahrhundert, aber bereits weniger als 20 Prozent zu Beginn des Zweiten Weltkriegs) noch rund zehn Prozent der Einwohner.

Siebter Tag

Im Bus nach Jalta will ich mich der Arbeit widmen, doch daran ist gar nicht zu denken. Wer bei dieser atemberaubenden Aussicht auf halber Höhe zwischen Bergen und Meer nicht mit der Nase an der Scheibe klebt, der ist entweder Einheimischer oder noch kurzsichtiger als ich. Das Südufer der Krim ist ihre Schokoladenseite, wobei auch hier gilt: Die Natur war eindeutig der begabtere Schöpfer als der Mensch. Vielerorts hat die Sowjetunion mit ihren Zweck- oder Industriebauten unschöne Spuren hinterlassen. Generell fühlt sich die Krim noch relativ sowjetisch an oder zumindest wie ein Russland vor 10, 15 Jahren. Jemand sagt mir, vor allem die Älteren hätten beim Referendum für den Anschluss an Russland gestimmt, damit alles wieder so werde wie zu Sowjetzeiten.

Jalta am Abend ist ein Mekka für Straßenmusikanten, Schachspieler, Handleser, Sterndeuter und Zauberkünstler. Sie alle bevölkern die schöne Uferpromenade, die wie eh und je nach Lenin benannt ist und nicht „entkommunisiert“ wurde wie entsprechende Straßennamen in der Ukraine. Dort, wo die Flaniermeile in den Leninplatz mündet, wird sie mit Schießbuden und diversen „Attraktionen“ zum reinsten Rummelplatz. Der Rundbau, in dem sich bis 2014 das hiesige McDonald’s-Restaurant befand, beherbergt heute das „Awto-Café“.

Jalta am Abend ist ein Mekka für Straßenmusikanten, Schachspieler, Handleser, Sterndeuter und Zauberkünstler. Sie alle bevölkern die schöne Uferpromenade, die wie eh und je nach Lenin benannt ist und nicht „entkommunisiert“ wurde wie entsprechende Straßennamen in der Ukraine. Dort, wo die Flaniermeile in den Leninplatz mündet, wird sie mit Schießbuden und diversen „Attraktionen“ zum reinsten Rummelplatz. Der Rundbau, in dem sich bis 2014 das hiesige McDonald’s-Restaurant befand, beherbergt heute das „Awto-Café“.

Ein Wort zu den Preisen: Eine Fahrt mit dem Trolleybus kostet in Jalta 14 Rubel, umgerechnet 0,18 Euro, eine innerstädtische Taxifahrt 130 Rubel, keine zwei Euro. Benzin sei teurer als auf dem russischen Festland, sagt ein Taxifahrer, bei Obst und Gemüse beriefen sich die Händler oft darauf, die müssten mit der Fähre herangeschafft werden, was den Preis in die Höhe treibe. Aber dieses Argument falle ja nun dank der Krimbrücke bald weg.

Achter Tag

Neuntklässlerin Anastasia Gratz aus Nürnberg vor einem Panorama von „Artek“ mit dem „Hausberg“ Aju-Dag, den die Kinder und Jugendlichen einmal während ihre Aufenthalts besteigen, um von dort den Sonnenaufgang zu erleben. © Tino Künzel

„Artek“, dem berühmten Kinderferienlager unweit von Jalta, ging es in seiner bald 100-jährigen Geschichte vermutlich noch nie so gut wie heute. In der Ukraine 2009 wegen Geldmangels sogar von der Schließung bedroht, beschloss die russische Regierung 2015, innerhalb von fünf Jahren umgerechnet rund 225 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt in Sanierungs-, Um- und Neubaumaßnahmen auf dem mehr als 200 Hektar großen Gelände zu investieren. Neun Lager wurden so bereits von Grund auf erneuert, nächsten Sommer soll als zehntes das „Sonnige Lager“ eröffnen. Es war bereits in den 70er Jahren geplant, ohne aber verwirklicht zu werden. Damit kann „Artek“ dann bis zu 5000 Kinder gleichzeitig aufnehmen.

Der Aufenthalt ist heute wieder – wie bereits zu Sowjetzeiten – eine Auszeichnung für besondere schulische und außerschulische Leistungen. Die Kinder kommen hauptsächlich aus Russland, aber auch aus dem Ausland, so wie die 16-jährige Anastasia Gratz aus Nürnberg. Die Gymnasiastin mit russlanddeutschem Familienstammbaum hat sich die Reise durch ihre Teilnahme an einem Rezitationswettbewerb namens „Schiwaja Klassika“ (Lebendige Klassik) verdient. Solche Geschichten sind ausdrücklich erwünscht, „Artek“ will ein internationales Lager sein. Und wenn der deutsche Journalist das weitersagen kann, dann umso besser. Deshalb wird extra eine Mitarbeiterin abgestellt, die mich geschlagene sechs Stunden herumführt. Wir besuchen auch einen von sechs Speiseräumen auf dem Territorium, jeder mit seiner eigenen Farbgebung. „Hören Sie die Musik?“, fragt Küchenchef Andrej Semjonow. „Wir machen die Kinder mit dem Essen anderer Völker bekannt. Heute ist bei uns China-Tag.“ Gekocht werde ohne Salz, allerdings stünden Salzstreuer auf den Tischen. „Sonst“, so Semjonow, „würden die Kinder überhaupt nichts essen. Deren Geschmackssinn ist doch total verdorben.“

Neunter Tag

Sewastopol wurde 1783 gegründet, jenem Jahr, in dem Russland sein Herrschaftsgebiet auf die Krim ausdehnte, wo seit dem 15. Jahrhundert und dem Zerfall der Goldenen Horde ein zum osmanischen Reich gehörendes Khanat der Krimtataren mit seiner Hauptstadt in Bachtschissaraj existiert hatte. Bei all diesen Ereignissen spielte Fürst Grigorij Potjomkin, einer der engsten Vertrauten von Katharina der Großen (und man sagt, nicht nur das), eine treibende Rolle. Noch Ende 1782 hatte er die Zarin zu entschlossenen Schritten gedrängt und ihr geschrieben: „Die europäischen Großmächte teilen Asien, Afrika und Amerika unter sich auf. Mit der Aneignung der Krim gewinnen Sie weder an Stärke noch an Reichtum, Sie verschaffen sich jedoch Ruhe. … Glauben Sie mir, damit werden Sie unsterblichen Ruhm erlangen, wie ihn noch kein Herrscher Russland je hatte. Und dieser Ruhm bereitet den Weg zu noch größerem Ruhm: Mit der Krim geht auch die Herrschaft über das Schwarze Meer einher.“

Aber von Potjomkin hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf der Krim weniger gesprochen als von Chruschtschow. In dessen Amtszeit als Parteichef der KPdSU fiel 1954 die Entscheidung, dieses paradiesische Fleckchen Erde von der russischen Sowjetrepublik zu trennen und der ukrainischen zuzuschlagen, mit der es schließlich seine einzige Landverbindung hatte. Für das Leben auf der Krim war das damals ohne größere praktische Bedeutung – es handelte sich ja um ein und dasselbe Land. Doch mit der Unabhängigkeit der postsowjetischen Ukraine brachen 1992 neue Zeiten an.

Heute kann man sich des Eindrucks nicht erwehren: 23 Jahre ist die Krim bis 2014 ukrainisch gewesen, aber nicht ukrainisch geworden. Die Bewohner hielten Distanz zu vielen Entscheidungen Kiews und zu Entwicklungen in anderen Landesteilen, stimmten zum Beispiel 1994 bei einem Referendum (das offiziell nur „Umfrage“ heißen durfte) mit 82,8 Prozent für die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft Ukraine/Russland und kehrten der Ukraine bei der erstbesten Gelegenheit den Rücken. Mit wem man auch spricht, die große Mehrheit versichert: Ja, wir haben 2014 für Russland gestimmt (wie nach offiziellen Zahlen 96,8 Prozent), und nein, es hat uns keiner dazu gezwungen.

In der Familienpension „Wolna“ von Natalja Borodajewa und ihrem Mann Wladimir im Badeort Aluschta sagt die Besitzerin, man sei „stolz und glücklich“, dass es so gekommen sei. Dabei werden ihre Augen feucht, das alles gehe ihr „immer noch nahe“, entschuldigt sie sich: „Wir haben damals solche Kreuze auf dem Stimmzettel gemacht, dass es keine Zweifel mehr geben kann.“ Und was solle das überhaupt heißen, dass man sich einem anderen Land angeschlossen habe? „Wir sind nach Hause gekommen. Es ist unsere prinzipielle Position: Das war kein Anschluss, sondern eine Wiedervereinigung. Oder sind Sie etwa auch der Meinung, man habe uns annektiert?“

Aluschta. Wladimir und Natalja Borodajew mit deutschem und russischem Fähnchen in ihrer Pension. © Tino Künzel

Draußen vor dem Eingangstor zur Pension führt eine Treppe nach oben ins Stadtzentrum. Sie ist in der beliebten Sowjetkomödie „Entführung im Kaukasus“ von 1967 zu sehen, die hauptsächlich in Aluschta und anderen Orten der Krim gedreht wurde. An kalten Tagen lädt Natalja ihre Gäste gern in den Essensraum ein, um den Film in gemütlicher Atmosphäre zu zeigen.

Hausherr Wladimir hat 2010 in Kiew auf dem „Anti-Maidan“ gestanden, obwohl er nach seinen Worten nur vor der Rada demonstrieren wollte, damit endlich der Haushalt beschlossen wird. Er habe zu diesem Zeitpunkt beim medizinischen Notdienst in Aluschta gearbeitet und keinen Lohn mehr ausgezahlt bekommen. Also sei er mit anderen nach Kiew gefahren, aber da habe „Chaos“ geherrscht. Seitdem sei das Leben viel geregelter und berechenbarer geworden, man zahle jetzt Steuern, wie es sich gehört, und kein Schmiergeld mehr. Ab und zu hat man sogar Gäste aus Deutschland. Im Vorgarten, wo gemeinsam gegessen wird, stehen eine russische und eine deutsche Fahne auf dem Tisch.

Zehnter Tag

Altersschwache Busse vom Typ „Ethalon“ (Referenz) sind im Nah- und Fernverkehr auf der Krim am häufigsten anzutreffen. © Tino Künzel

Da im Schienennetz der Krim einstweilen nur einige wenige Vorortzüge eingesetzt sind, wird der Großteil des Überlandverkehrs mit Bussen abgewickelt, bevorzugt handelt es sich dabei um in die Jahre gekommene Exemplare des Typs „Ethalon“ ukrainischer Bauart. Für die 200 Kilometer lange Strecke von Simferopol nach Kertsch genehmigt sich der „Ethalon“-Linienbus 4,5 Stunden. Fairerweise muss gesagt werden, dass er oft von Baustellen der künftigen Fernstraße „Tawrida“ ausgebremst wird und auch einen längeren Halt in Feodossija einlegt. Der Ferienort hat im Frühjahr 2006 politische Schlagzeilen geschrieben, nachdem im Hafen ein Transportschiff der US-Marine mit Baumaterial, Waffen und 200 Mann Besatzung an Bord einlief. Nach offiziellen Angaben aus Kiew sollten sie eine veraltete Militärbasis im nahen Staryj Krim aufmöbeln helfen, damit dort im Sommer das Manöver „Sea Breeze“ im Rahmen des Nato-Programms „Partnerschaft für den Frieden“ abgehalten werden konnte. Dessen Ziel war es, die Verteidigung der Halbinsel zu simulieren, die „zwischen einem totalitären und einem demokratischen Staat gefangen“ ist.

Eine Erlaubnis für die Anwesenheit ausländischer Soldaten und Ausrüstung auf ukrainischem Territorium, erteilt vom Parlament, lag jedoch nicht vor, weshalb es sich um einen Verstoß gegen die Verfassung handelte. Und in Feodossija ging vielen das Schiff „Advantage“ wie auch seine Ladung entschieden gegen den Strich. Es kam zu tagelangen Protesten von Einwohnern und Aktivisten, die den Hafen, Zufahrtsstraßen und Sanatorien, in denen die Soldaten untergebracht waren, blockierten und teilweise auch handgreiflich wurden. Am Ende erklärte sich die Krim in Gestalt ihres Parlaments „nato-frei“, zuvor hatten das schon mehrere Städte getan, darunter auch Feodossija. Die US-Marines musste nach zwei Wochen unverrichteter Dinge den Heimweg antreten, das Manöver wurde abgesagt, wenn auch offiziell aus anderen Gründen. Der ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko, zwei Jahre zuvor durch die „Orange Revolution“ an die Macht gekommen und entschlossen, die Ukraine in die Nato zu führen, sprach von einer Provokation politischer Gegner.

Die Aussicht auf die Krimbrücke lockt jede Menge Neugierige auf die Anhöhen von Kertsch. © Tino Künzel

Kertsch ganz im Osten der Krim hat mit der Krimbrücke nun seit sechs Tagen eine neue Sehenswürdigkeit. Schaulustige erklimmen diverse Erhebungen, vor allem den Stadtberg Mitridat, um aus der Ferne einen Blick darauf werfen zu können und ein paar Selfies zu schießen. Inklusive Zu- und Abfahrten ist die Brücke 19 Kilometer lang und zunächst für den Straßenverkehr freigegeben worden, der Schienenverkehr soll im Dezember 2019 folgen. Die Fahrtzeit des Busses von Kertsch nach Krasnodar verkürzt sich im Vergleich zur Fähre fast auf die Hälfte. Nur zwei Jahre und drei Monate hat die Fertigstellung des automobilen Teils der Brücke gedauert, deren Errichtung viele Experten, speziell in der Ukraine, für utopisch gehalten hatten. „Ein Wunder“, sagte Präsident Putin vor Ort. Die Ukraine und der Westen verurteilten den Bau als Bruch des Völkerrechts.

Tino Künzel